漢傳佛教中彌勒佛象征意義對(duì)我們的啟迪

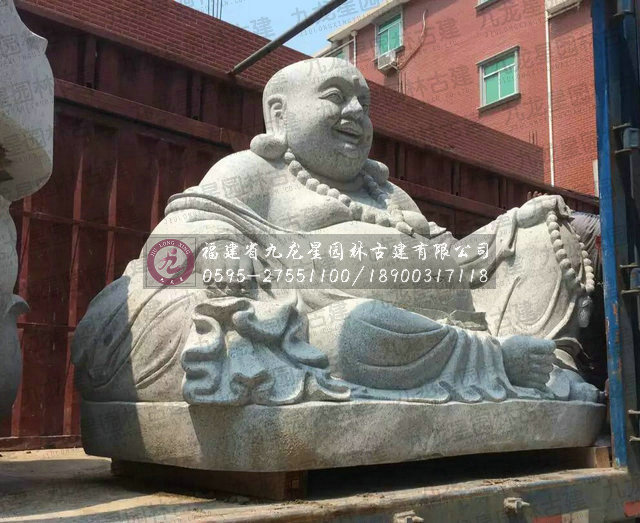

大型石雕彌勒佛像雕塑

到寺院朝拜過(guò)的善男信女都知道,在漢傳佛教寺院的天王殿內(nèi),都供奉有彌勒菩薩的坐像。彌勒菩薩像展示給人的是慈顏常笑,大肚能容的形象。凡是到寺院朝拜的信徒,見(jiàn)到彌勒菩薩樂(lè)呵呵的形象后,都會(huì)心生歡喜。佛教寺院之所以將彌勒菩薩置于寺院的第一層殿堂中,有其特殊的含義。因?yàn)樵诜鸾讨?彌勒菩薩具有慈悲、忍辱、寬容與樂(lè)觀等象征意義,將彌勒菩薩置于一進(jìn)寺院的殿堂中,是為了讓參禮彌勒菩薩的人,能夠從彌勒菩薩這些品格中得到啟迪,從而把自己鍛造成具有彌勒品格的人。本文下面就簡(jiǎn)要闡釋彌勒菩薩的這些象征意義。

一、慈悲

慈悲精神是所有諸佛菩薩都具有的情懷。慈悲的含義為:慈愛(ài)眾生并給予快樂(lè)(與樂(lè)),稱(chēng)為慈;同感其苦,憐憫眾生,并拔除其苦(拔苦),稱(chēng)為悲,二者合稱(chēng)為慈悲。諸佛菩薩之悲乃是以眾生苦為己苦之同心同感狀態(tài),故稱(chēng)同體大悲。又其悲心廣大無(wú)盡,故稱(chēng)無(wú)蓋大悲(無(wú)有更廣、更大、更上于此悲者)。對(duì)于慈悲,諸多經(jīng)典中都有所論述。如大智度論卷二十九將慈、悲賅攝于四無(wú)量心中,而分別稱(chēng)為慈無(wú)量與悲無(wú)量。

二、忍辱

作為菩薩中忍辱的代表,彌勒菩薩的忍辱更有其典型意義。彌勒菩薩轉(zhuǎn)世的布袋和尚,曾到處化緣,將化來(lái)的物品分給窮苦大眾。在他化緣的過(guò)程中,曾遇到很多人的白眼,但他并不作辯解,也不以為意,而是默默忍受下來(lái)。他曾在彌勒偈語(yǔ)中說(shuō):“一缽千家飯,孤身萬(wàn)里游。青目睹人少,問(wèn)路白云頭。”本偈語(yǔ)就表現(xiàn)了他善于忍辱的精神。偈語(yǔ)中的“缽”是和尚化緣的碗。頭兩句說(shuō)他行萬(wàn)里路,吃千家飯,是個(gè)游方僧人。“青目”是眼珠子放在正中,正眼視人表示對(duì)人喜愛(ài)和熱情,與“白眼”相對(duì)。這句是說(shuō)布袋和尚在化緣中經(jīng)常遭到冷遇,甚至連問(wèn)一下路也有人不理不睬。因此他只好向白云問(wèn)路。這首偈語(yǔ)的人生哲理是:世態(tài)炎涼,人在社會(huì),常常會(huì)遇到一些慣用白眼看人的人。布袋和尚不以眼還眼,以牙還牙,與之生氣計(jì)較,而是用幽默風(fēng)趣的方式——問(wèn)路白云頭,一笑置之。他就以這種忍辱的方式,不僅不給人難堪,還使自己保持了平和的心態(tài)。彌勒菩薩之所以能夠這樣做,就是在告訴我們,對(duì)于別人強(qiáng)加給自己的侮辱,我們一定要有難忍能忍,難行能行的忍辱精神,這樣不僅能夠使自己全身遠(yuǎn)禍,而且還可提高自己的心性修養(yǎng)。

三、寬容

寬容精神是佛教的基本精神,寬容也是佛教徒應(yīng)當(dāng)具有的基本修養(yǎng)。所謂寬容就是對(duì)別人的過(guò)錯(cuò)不予計(jì)較,給予原諒。諸佛菩薩都是善于寬容別人過(guò)錯(cuò)的典范。作為諸佛菩薩中寬容形象的代表,彌勒菩薩更是以寬容著稱(chēng)。彌勒菩薩所展現(xiàn)給我們的形象通常是大肚能容的寬厚形象,就是告訴世間眾生,對(duì)別人所做的各種令自己不滿的行為要學(xué)會(huì)寬容。只有寬容了別人,才能顯示出自己高尚的修養(yǎng)。同時(shí)也能讓別人從你的寬容行為中得到教益。對(duì)于彌勒菩薩的這種寬容,在很多寺院的楹聯(lián)中都有不同的描述。如:“大肚能容容天下難容之事;慈顏常笑笑世上可笑之人。”“處己何妨真面目;待人總要大肚皮。”“行也布袋,坐也布袋,放下布袋,何等自在;定之含笑,動(dòng)之含笑,開(kāi)顏含笑,相見(jiàn)有緣。”這些對(duì)聯(lián)都勸人為人處世要懷有廣大心量。寬容別人并不是表明自己的無(wú)能與軟弱,而是表示一個(gè)人高尚的慈悲仁愛(ài)之心和大無(wú)畏精神,即能寬容他人的過(guò)失,能容納各種不同的見(jiàn)解,能為利益他人忍受痛苦甚至犧牲自我。我們常說(shuō),“海納百川,有容乃大”以及“虛心能容萬(wàn)物,大海不擇細(xì)流,學(xué)會(huì)生公說(shuō)法,喚起頑石點(diǎn)頭”等,說(shuō)的就是要我們學(xué)會(huì)彌勒菩薩的這種寬容精神。

四、樂(lè)觀

彌勒菩薩展現(xiàn)給人的另一種象征意義是勸人不論身處何境,都要保持一種樂(lè)觀豁達(dá)的心態(tài)。布袋和尚作為彌勒菩薩的應(yīng)化身,一直過(guò)著“一缽千家飯”般的居無(wú)定所的生活。他每天行蹤無(wú)定,一個(gè)布袋隨身。雖然漂泊不定,生活并不富足,但他一直以樂(lè)觀的心態(tài)來(lái)為人處世,所到之處都給人帶來(lái)無(wú)窮的歡樂(lè)。“行也布袋,坐也布袋。放下布袋,何等自在。”布袋和尚作為一位出家人,四海為家,無(wú)產(chǎn)無(wú)資,只有一只化緣用的布袋隨身攜帶。這首偈語(yǔ)告訴我們一個(gè)哲理:一個(gè)人活在世上,只要清心寡欲,就能知足常樂(lè),瀟灑自在。反之,如果一味追求欲望,就會(huì)追求越多,失望越多,永遠(yuǎn)處于煩惱之中。

綜上所述,彌勒菩薩作為諸佛菩薩的形象代表,他的形象不只是讓我們能夠?qū)ζ洚a(chǎn)生恭敬之心。更重要的是,他還象征著慈悲、忍辱、寬容和樂(lè)觀的深刻涵義。從彌勒菩薩的法相中,我們不僅能夠得到彌勒象征意義的啟迪,而且還能夠培養(yǎng)自己慈悲、忍辱、寬容與樂(lè)觀的品格,從而成為一個(gè)品格高尚,受歡迎的人。

- 上一篇:如來(lái)佛祖與阿彌陀佛

- 下一篇:想旺財(cái)沒(méi)有石雕金蟾不行